無正當理由提供三個以上帳戶罪如何爭取無罪?提供三個以上帳戶也能無罪嗎?

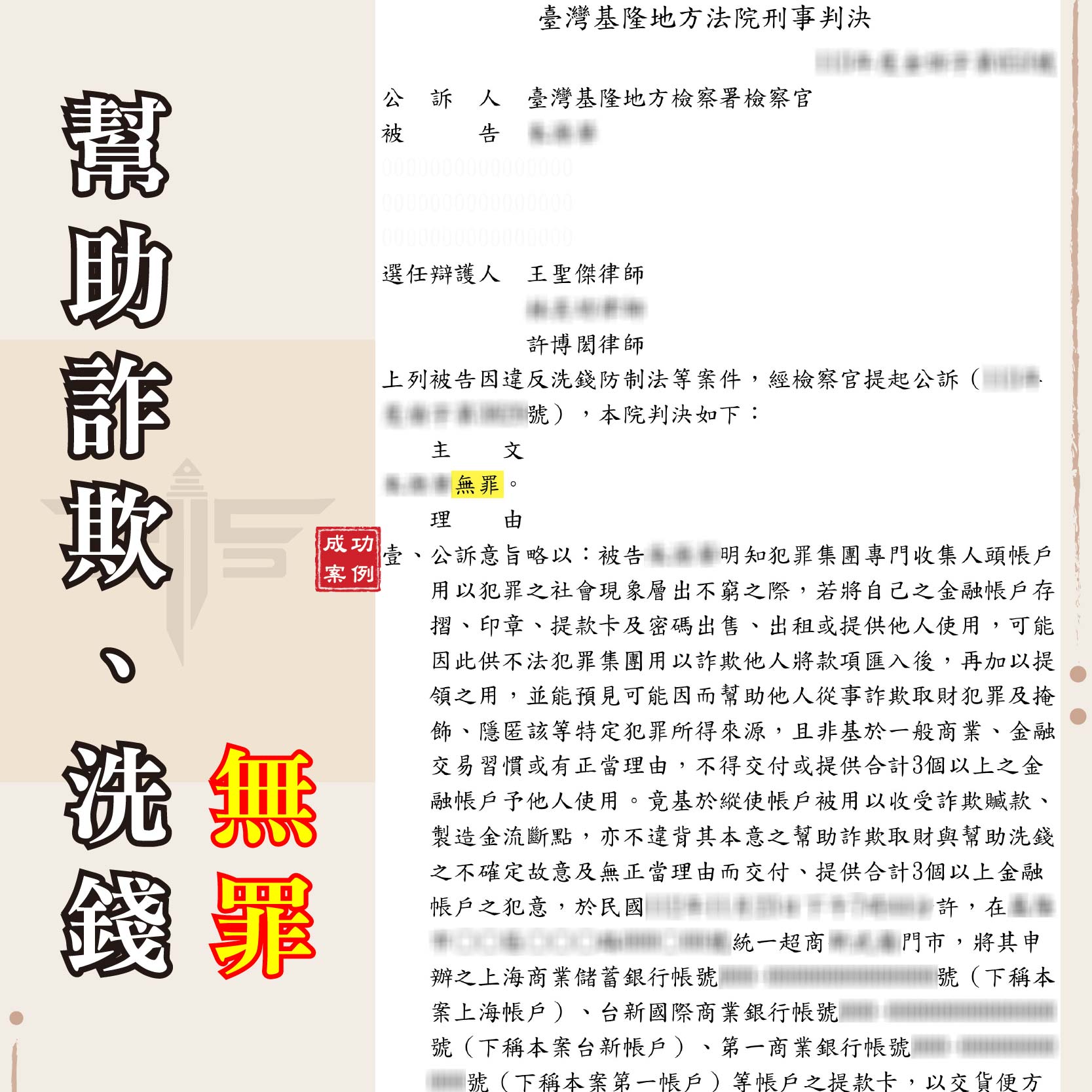

謙聖無罪案例分享

在近年的洗錢防制案件中,許多人因為急於找工作、辦貸款,甚至只是單純受騙,將帳戶或提款卡交給了他人使用,最後卻被檢察官依「提供三個以上帳戶」起訴。

然而,在 基隆地方法院113年度金訴字第653號 案件中,法院的見解卻指出:即便交出三個以上帳戶,也不代表一定有罪,檢方仍必須證明所有構成要件,否則無法成立犯罪。

一、法院強調的犯罪要件

法院在判決中明確整理出犯罪成立必須符合的條件:

①行為人將自己或他人之金融帳戶、虛擬帳號交付、提供給他人、

②行為人交付、提供金融帳戶、虛擬帳號予他人之目的在將金融帳戶、虛擬帳號之控制權給予他人,讓該他人可以自由控制使用該金融帳戶、虛擬帳號、

③行為人提供、交付他人使用之金融帳戶、虛擬帳號合計3個以上【以上為客觀構成要件】、且

④行為人對於上開客觀要件具有主觀故意【此為主觀構成要件】,

檢察官若主張被告之行為成立本條項之犯罪,必須提出之證據足以充分證明上揭客觀及主觀構成要件。另若行為人提供、交付他人使用金融帳戶、虛擬帳號若具有正當理由,則因具有阻卻違法事由,阻卻違法而不構成本條犯罪。從而,倘若證據顯示行為人之行為就上揭①②③所示客觀構成要件之任一要件有所欠缺(例如:行為人雖將3個以上金融帳戶交給對方,但並未將帳戶控制權交給對方,讓對方可以獨立自由控制該金融帳戶),自無成立本條項犯罪之餘地;又縱使行為人之行為於客觀上已完整實現上揭客觀構成要件,但若其對於上揭①②③所示客觀構成要件不具主觀故意(欠缺知與欲,包括欠缺對該等客觀事實之全部認識亦無意為該客觀行為、或未預見該客觀事實、或雖預見該客觀事實,但確信不會發生等),當亦因欠缺主觀構成要件而無從成立本條項之犯罪,此亦是立法理由所言「惟倘若行為人受騙而對於構成要件無認識時,因欠缺主觀故意,自不該當本條處罰」等語之所憑。如此解釋適用該條規定,更深層的意義在於:國家不能制訂法律處罰犯罪之被害人,此乃國家刑罰權正當性的基礎,倘若行為人係遭受詐騙陷於錯誤而交付3個以上金融帳戶、虛擬帳號予他人,但行為人並無將該等帳戶、帳號提供給他人使用之意,即便嗣後該等帳戶、帳號遭他人供作詐騙人頭帳戶使用,亦不能反過來課責遭詐騙之被害人即行為人,否則,不啻是國家以法律處罰未能完善自我保護之被害人。

二、白話解釋

用簡單的話來說:

1. 不是所有交付帳戶的行為都會有罪。 檢方必須證明你真的把帳戶控制權交出去了,讓對方能自由使用。

2. 必須有「故意」。 如果你是被騙的,根本不知道帳戶會被拿去犯罪,就不能算有罪。

3. 必須超過三個帳戶。 少於三個帳戶不會觸發這個罪。

4. 有正當理由就不成立犯罪。 比如親友間幫忙或正常商業往來。

★換句話說:就算交出了三個以上的帳戶,如果沒有「交付控制權」或「犯罪故意」,也能成功爭取無罪。

律師建議

律師建議

一旦涉及「提供三個以上帳戶」的案件,警方或檢察官很可能直接認為你就是詐騙集團幫兇。但事實上,法律對於「控制權」與「故意」的要求非常嚴格,這正是爭取無罪的關鍵。

如果你或你的家人被控交付三個以上帳戶,務必立即尋求專業律師協助。

如果你或你的家人被控交付三個以上帳戶,務必立即尋求專業律師協助。

律師能協助釐清:

• 你是否真的交出了控制權?

• 你當時是否具有犯罪故意?

• 是否屬於「被騙」或「正當理由」交付?

➙只有透過專業法律辯護,才能避免無辜被誤判入罪。

如有任何法律問題